令和6(2024)年度地域づくり表彰について

国土交通大臣賞

(総合的に最も優れた取組)

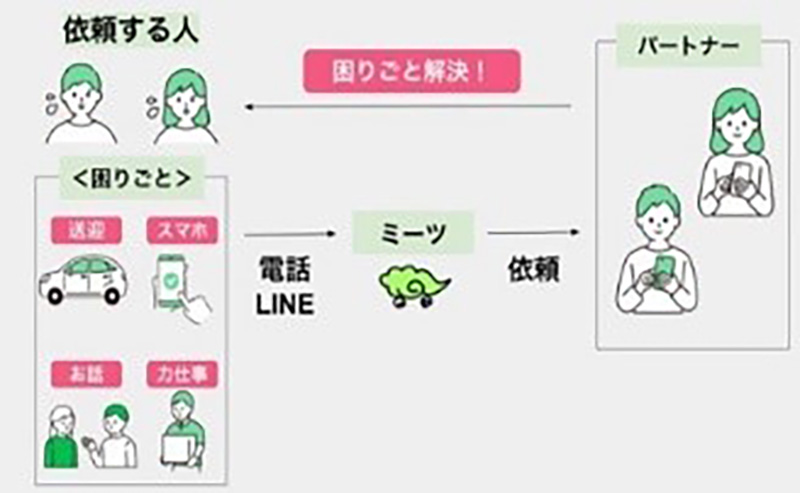

共助型困りごと解決サービス「ミーツ」

(北海道 厚真町)

詳しくはこちら

- 活動概要

- 「困っている人」と「できる人」をデジタルで「結びつけ」。新たな「出会い」の芽にも

住民の困りごとを電話かLINEで依頼、それをデジタル化し、地域の協力者に配信し、対応可能な人とマッチング(ミーツ)。受援者片方のみの利益でなく、支援者も新たな出会い(ミーツ)の芽が得られる取組。地域の問題解決から生まれる新たなコミュニティが広がり、住民同士が「長屋の家族」のように結びついていく。困りごと解決後の「おたより」の投稿から、地域の困りごとの可視化も実現。

DXといいつつ、敷居を低くあえて電話での依頼も可能とした「泥臭いローカルDX」を心がけた。 - 選定理由

- 地域にいる人をデジタルで地域資源化: 敷居の低いDXで、地域の課題解決と新たな交流、地域課題の可視化を同時実現する「地域生活圏」の形成に資する事例

人口減少社会においては行政ができるサービスは限りがあり、増える高齢者の困りごとをどのように解決していくかは喫緊の課題。「地域で互助・共助を」といっても、その実現手段はなかなか見つけがたいなか、地に足が付いたシステムで、忌避感無くDXを実現し、住民のニーズとシーズを組合せ、更に「地域の困りごと」を可視化していく取組は、今後の我が国地域にとって大きな示唆を与えるものと言え、新たな国土形成計画で提唱された「デジタルとリアルが融合した地域生活圏」の実現にも資する。

お手伝い案件をデジタル化しマッチング

「ミーツ」が地域の温かな共助の基盤に

■問合せ先■ 厚真町 まちづくり推進課  0145-27-3179(課直通)

0145-27-3179(課直通)

0145-27-3179(課直通)

0145-27-3179(課直通)さかもと元気ネットワーク

(徳島県 勝浦町)

詳しくはこちらを

- 活動概要

- 「地区の激坂を逆手に・仕舞われてた着物に出番を」:ここにあるもの活かし若者に出番を

山あいな地区のハンディを逆手にとった「坂道マラソン」や、家の奥に仕舞われていたままの古い着物を集めての「きもの祭り」など、地域のハンディやポテンシャルを活かしたユニークなイベントで、地域の元気を創出。年配者はあえて支援側に回り、若者中心のプロジェクトチームを前面に出して企画・運営。

小規模の地区だけに、これらの開催にあたっては、地域外からも大勢のボランティアの助けも得て実施。

若い人たちが着物を着て楽しんでいる様子を見て、提供者のお年寄りも嬉しい涙。

住民に「やればできるんだ」という自信が生まれ、地区への若い人のIターンが増えるという効果も。 - 選定理由

- 賑わいをあきらめない: 地域総掛かりで、楽しくできることを考え、地域の資源に命を「いまあるもの」を活用し、足りない人手は地域外の協力も得て新たな関係人口づくりにも

本当に何もなさそうなところから、創意工夫だけで「地域づくり」にもっていくことがすばらしい。また、着物を着て散策してみたいという若い女性や外国人のニーズをうまく捉え、家で眠っている古着に目を付け、活用に結びつけた発想も面白い。地域の人が「わくわくしながら」地域の資源を活かして何か楽しいことができないかと考え、次なる企画につながっていくという良い循環が生まれている。

ハンディも資源と考え、「光の当て方」と「面白がる気持ち」だけでこんなにもまちは元気になることを教えてくれており、このことは他の地域にもヒントにもなり、元気を与えてくれる事例と言える。

地区名と激坂を活かした

「さかもと坂道マラソン」

訪問者が着物を着てひな祭りを楽しむ

■問合せ先■ 勝浦町 企画交流課  0885-42-2552(課直通)

0885-42-2552(課直通)

0885-42-2552(課直通)

0885-42-2552(課直通)東シナ海の小さな島ブランド株式会社

(鹿児島県 薩摩川内市)

詳しくはこちらを

- 活動概要

- 「多角的な事業展開で“懐かしい未来の風景”をデザインする」:若年移住者の雇用を創出しつつ、島同士の連携により課題解決に向けた取組を推進

島の原風景を取り戻そうと、耕作放棄地の再生から米作り等の農業に、その無人販売から、島に訪れる人の目的になるべく商店を開き、さらに通販や宿泊施設などを展開。取組が取組を呼び、17もの多様な事業を展開。そのなかには、地元の高齢者がその来訪を待ち望む、豆腐の昔ながらの移動販売も含み、好評を得ている。古民家を改造したベーカリーでは、高齢者会のサロン等、島民の憩いの場にもなっていて、近年は、空き家等の管理を行う会社も創業し、島外の移住者の相談も受けている。

島の課題を、成長のエンジンに転換する事業づくりと、さらには近隣の離島と連携して課題解決を目指す「鹿児島離島文化経済圏」の立ち上げなど、次世代へつなぐ島の経営に取り組んでいる。 - 選定理由

- 島の風景を守るため、経済の島内循環を生む多業種を展開、若者の雇用を創出した

我が国の各地で「産業がない」「不便」などネガティブな要素から、人口流出が大きな課題となっているが、島ならではの価値にしっかりと光を当てることで、新たな業態に広がっており、今の感性が加わったデザインも重視した取組は、新たな魅力も生み出している。雇用を重視し、雇用協議会を発足させ、島に若者を中心とした18名という雇用を生んだこと、3ヶ月のお試し滞在の機会を創出したことも高く評価できる。人口3600人高齢化率5割の離島での多彩な取組は、離島だけでなく他の条件不利地域の地域づくりにも大いにお手本となる取組といえる。また、県内外の離島同士の地域の課題解決のための広域的なネットワークづくりの取組も素晴らしく、今後、より広い展開が期待される。

築150年超の古民家をパン屋に

「鹿児島離島文化圏」各離島と

課題解決のネットワーク形成

■問合せ先■ 薩摩川内市 未来政策部 企画政策課  0996-23-5111(内線4842)

0996-23-5111(内線4842)

0996-23-5111(内線4842)

0996-23-5111(内線4842)全国地域づくり推進協議会会長賞

(地域活性化の観点で優れた取組)

「まちあそび」と「まちこらぼ」で取り組む ゆるい まちづくり

(新潟県 燕市)

詳しくはこちらを

- 活動概要

- 「まちあそび」を軸に、地域の大人とのコラボを通じ、若者がまちづくりに参画

燕市「まちあそび部」は、高校生がまちの中で「あそび」ながら地域の魅力を発見していく活動。高校生自身が「わくわく」するプロセスを楽しむことを第一義とし、それを地域や大人が支えることで、「若者会議」の活性化を図った。また、従来は単独完結型のプロジェクトやイベントが多かったところ、「燕市内市の場所」「燕市のモノ」「燕市の大人」と一緒に活動(コラボ)することをルール化し、高校生と高校生以外の大人との協働事業も増加した。「企画はゆるく」しかし可能なものは1週間で実行する「スピード感」も重視。実際に若者会議を卒業してからも地域のために主体的に活動している人も増えている。 - 選定理由

- 地域資源の活用を前提に、自由な発想を重視する取組は、若者の参加・地域協働のヒントになる

成果ありきでなく、若者の内発的な「楽しさ」「わくわく感」を大事にしたしくみづくりにすることで、モチベーションを高め、また地元のリソース(場所・もの・ひと)を活用することをルール化することで、自分たち以外の大人と協働していくきっかけづくりとしたことは、大人の側に与える好影響も見込め興味深い。

若者が、まちの資源を使い、自由に楽しんで連携できる手応えを得ることは、卒業後にも地域への愛着を生むことに繋がり、高校生以降の同様のグループへの参加へのバトンタッチや、地域への定着・Uターンにもプラスに働くものと期待され、未来のまちの担い手や人と人との繋がりを育てる仕組みとして注目したい。

「ゆるい」アイデア出し

道の駅で、高校生が

発案のおにぎりの販売

■問合せ先■ 燕市 企画財政部 地域振興課  0256-77-8364 (内線)

0256-77-8364 (内線)

0256-77-8364 (内線)

0256-77-8364 (内線) 下津井シービレッジプロジェクト

(岡山県 倉敷市)

詳しくはこちらを

- 活動概要

- かつて北前船で栄えた港町の町家の保全等を通じ、域内外の「人」を巻き込みながら、域内のお金の循環を生み出し、移住者や新たな事業者を増やし、次世代を担う人材を育成

町家の取り壊し危機をきっかけにキーマンが結集。「町を元気に、活気を取り戻そう」と有志でプロジェクトを立上げたが、そのうち地区が抱える他の問題にも直面し、それらの解決も目指すことに。

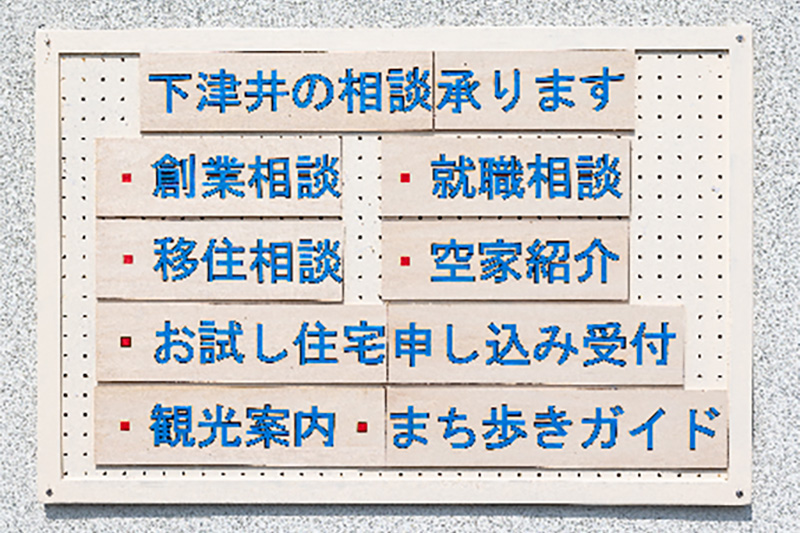

空き家再生、マルシェ実施、移住者の誘致・相談、観光促進等、多面的な地域活性化活動に進化。

「若者が若者を呼ぶ」という好循環が生まれ、空き家への入居者や事業者も増加。

新たな賑わいを創出し、地域内の人流が増え、既存店舗にも好影響。

企業経営という観点を大事に、後継者の育成を視野に人材育成にも重点を置く。 - 選定理由

- 問題解決に持続可能性と広がりを付与するため社会的起業し、地区外の人も巻き込み、地域にお金が回るシステムの構築等の明快な経営理念のもと、地区の賑わいを生み、移住者の増加を実現した

人材と資金の不足への対応や地元との摩擦の回避のため、月に1~2回の定例会を7年以上も継続。

地域住民と移住者との交流イベントの実施等、「フェイス・トゥ・フェイス」の顔なじみの関係づくりを重視した結果、相互の信頼感の醸成や新たなメンバーの参画等が実現。

次々と多岐にわたる地域づくりメニューを増やしたことを可能としたプロセスは他地区にも参考になる。

マルシェの実施で、賑わいを創出

地区の相談受け付けますという看板

■問合せ先■ 倉敷市 企画経営室 くらしき移住定住推進室  086-426-3153

086-426-3153

086-426-3153

086-426-3153国土計画協会会長賞

(国土づくり・地域づくりの観点から注目された取組)

「島の人をつなぐ」=奈留まち協もやい場

(長崎県 五島市)

詳しくはこちらを

- 活動概要

- 積み重ねた話し合いにより実現!島の魅力のサカナと交流の拠点としての「もやい場」づくり

毎月開催されるまちづくり協議会の定例会の中で、「漁業の島なのに地魚を楽しめる店がない」という課題が浮上。そこから、課題解決に向け、さらに話し合いを重ねながら、クラウドファンディング等で資金を集め、空き店舗を活用した食堂「もやい場」を開業。それまで江上集落(世界遺産)に立ち寄るだけだった島の観光コースに「もやい場での食事」が追加されたり、「もやい場」に来ることが来島の目的となるなど、島の新たな立ち寄り先を創出できた。また、「もやい場」は島の人々が集う場としても機能しており、商品販売やワークショップの場としても活用。島内外の子供達が接客を体験するイベントも開催。 - 選定理由

- 島民の意思を一つに「新たな拠点」づくりで島内外の人達との交流機会を創出.島の認知度を向上

まちづくり協議会のLINEには、奈留島の人口の半数以上の人が登録し、対面での定例会にも多くの方が参加。地域の弱点を話しあい地元の人にとっては普段食べているものを魅力あるものとしてキチンと認知。 50回もの協議の結果として、住民総掛かりで島の魅力を伝える象徴的な場が出来上がったことは素晴らしい。

また、外から来た方との交流を通じて、島の魅力を再発見して島を好きになり、お土産づくりにつながったり、地域住民同士の交流、絆づくりにもつながっている。

こどもたちの接客体験事業など、住民が明るく、仲良く幸せに暮らし温かく迎えてくれていることが、外から来る人にとっては一番の魅力でありリピーターにもなりえる。

「島に来てくれて嬉しい」「奈留のいいところを伝えたい」という気持ちの地元の方が、「もやい場」に集まってくることで、食事に来たお客様との会話から地域の課題解決のヒントを得た事例や、来客を機に地域全体の住民側の接客意識が高まってきている等の好循環が生まれている。

単に食材だけでなく、地元の方の「奈留が大好き」を伝搬する場として今後の展開も期待できる。

「もやい場」で地魚を調理するのは

地元住民の調理の腕自慢の方々

島内外のこどもたちに、食事の提供や

接客体験させる「どがんねキッズ」

■問合せ先■ 五島市 地域振興部 地域協働課  0959-76-3070(課直通)

0959-76-3070(課直通)

0959-76-3070(課直通)

0959-76-3070(課直通) 日本政策投資銀行賞

(地域経済・産業振興上注目された取組)

3X3 KUKI 実行委員会

(埼玉県 久喜市)

詳しくはこちらを

- 活動概要

- スポーツの普及活動と地域づくりが一体となって地域の盛り上げを図っている

3人制バスケ「3X3(スリー・エックス・スリー)」で日本一になった地元高校バスケ部の生徒が、こども食堂のボランティアを行ったことを契機に、今度はこども食堂のスタッフが「3X3を応援して市の活性化につなげたい」と奮起。以来、地域の諸団体やプロチームも巻き込んで、幅広い地域活動を展開している。

バスケの試合を盛り上げるだけでなく、こどもたちの参画を目して小学生大会を開催。そこに連携してマルシェを展開。更にそこで、こども食堂向けに、余った食品を集める窓口を設置したり、終了後のゴミ拾いを選手・保護者・観客などで行うなど、地域づくり活動と一体化。「3X3」のイベントを開催するたびに、様々なステークホルダーと連携し、特産物の共同開発や、被災地への応援企画など、地域を考え、地域外の人も含め、地域づくりの担い手を増やし続けている仕組みが正のループとなり、活動に力を与えている。 - 選定理由

- 「誰もが主体的に関われるまちづくり」というコンセプトで、スポーツの振興と社会的包摂活動・こどもの参画とを巧みに融合させることで、地域の個性と元気を作り上げた好事例

少人数でもプレイでき、大会規模も徐々に増やすことのできる3人制バスケの長所に着目し、競技の普及と地域の盛り上げ、福祉活動と関係人口を増やす交流事業を同時実現する仕組みを企画・実施し、子どもからお年寄りまで、地域内外の、幅広い年代が、楽しく賑わいの場を創出する試みは、様々な示唆に富む。

更には、「アンダー15チーム」の創設や、部活の地域移行など地域課題の解決を先取りする取組や、こどもたちへのコーチングでは多文化共生の入口にもなっている等、含みも大きい。

スポーツや健康づくりと地域づくりの好循環は、バスケ以外の他の分野でも展開可能と思われ、他地域にも少なくない示唆があると思われる。地域と民間と行政の協働で、新しい競技をテーマに市に新たなアイデンティティを付与できたことは、関係人口の増大や、社会・経済的な効果も期待され、今後の展開も注目したい。

90以上のチームが参加した小学生3X3大会

会場では、学生ボランティアが

こども食堂に食品を寄付する窓口も開設

■問合せ先■ 久喜市 健康スポーツ部 スポーツ振興課  0480-22-1111

0480-22-1111

0480-22-1111

0480-22-1111 地域づくり表彰審査会特別賞

(審査会で特に注目された取組)

一般社団法人「釜川から育む会」

(栃木県 宇都宮市)

詳しくはこちらを

- 活動概要

- 「人」と「まち」をかけあわせ、クリエイティブな力を活かすなど、官民の不動産を地域資源として最大限に活かしながら、未来を展望する活動を展開

市の中心市街地を流れる河川周辺の空き地、空きビル等の遊休不動産を活用し、①人と生き物の共生推進事業、②低未利用地の利活用事業、③学びと交流の場の形成事業を展開。有識者から助言を受けながら、その実行の場として、市・地元自治会・商店街振興組合・商店会等と連携したエリアプラットフォーム「カマクリ協議会」の一員として、官有地と民有地の一体的な利活用を図るとともに、「みんなでつくる釜川ミライ」の実現に向け、リノベーションした空間を会場に、レクチャーイベントや親子向けワークショップ等を開催している。 - 選定理由

- 釜川エリアの界隈性を活かし、専門家や地域外の人も巻き込んで、わくわくするような拠点づくりやイベントの開催で、多くの関係人口を生み出し続けていること

市の中心部にありながら、負のイメージから賑わいがなくなっていた河畔エリアを、自然を楽しみながら人が交流するエリアに再生させようという取組。地元大学の学生らが、法人を立ち上げ、自らが主体と成るべく、資金調達し遊休不動産を購入、アート・自然というコンセプトのもとにクリエイティブで魅力的な地区に再生させようと当事者となっており、若い世代が自分たちで関係者を巻き込みつつ、未来の空間を創出したいという強い思いが感じられる。「200年以上続く組織に育てたい」という未来志向な心意気と、官民の支援も得つつ、地道に空間整備の当事者として実績を積み上げつつ、稼げる仕組みをつくることで持続可能性を確保する等の堅実な取組も評価したい。

川沿いの築70年の空店舗を、多目的空間に

学生と地元の人々の手でリノベーション

釜川のまちづくりのヒントとなる取組の

レクチャーとディスカッションを実施

■問合せ先■ 宇都宮市 都市整備部 NCC推進課  028-632-2108 (内線)

028-632-2108 (内線)

028-632-2108 (内線)

028-632-2108 (内線) Shingashiめぐり・わくわくフェスティバル実行委員会

(埼玉県 川越市)

詳しくはこちらを

- 活動概要

- 駅橋上化をきっかけに、イベントの実行委を協働で運営、東西交流に繋げた

新河岸地区は、かつては近世川越の発展を担っていた舟運の地だったが、道路や鉄道の発展で東西が分離し市外に通勤通学する住民が住むことでベッドタウン化し地域の住民同士のつながりが薄れていたところ、駅が橋上化することをきっかけに、地域商店会、自治会、住民、学校、企業、行政が一体となって様々なイベントを企画立案し実行。まちづくりを考えるきっかけとなり担い手も増えた。 - 選定理由

- まちの次世代を担うこどもたちを、イベントの運営側に取り込む環境づくりを評価

「昔はにぎわいがあったが、ベッドタウンになり特徴のない街になってしまった」このような地区は日本全国にあると思うが、きっかけを見つけることができず、協働の機運も生まれにくいことが多い中で、本件では、駅の橋上化をきっかけに、商店街や学校、企業もまきこみながら、住民がわくわくし笑顔になるようなイベントを次々と開催している。更に、こどもらを、単にイベントの享受者に留めず企画側・運営側に巻き込む仕組みづくりが素晴らしい。こどもらが、自分たちのふるさととして、地区の歴史に思いいたし好きになる機会を創出することは、地区の持続可能性の向上に繋がる。

中学生による舟運体験の受付ボランティア

高校生が運営するミニ電車乗車体験

■問合せ先■ 川越市 都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所  049-244-5588

049-244-5588

049-244-5588

049-244-5588